窓って見たことありますか?

決してふざけた質問ではなく、おそらくほとんどの人は窓をちゃんと見たことがないと思います。

住宅は大きく2つのもので構成されています。

『設備』と『建材』です。

設備とは、お風呂やキッチン・トイレなどの水回りにかかわる部分

建材とは、玄関や室内のドア・壁や床や階段や窓です。

家といえば設備ですよね。

賃貸でも新築でもリフォームでも、まず気になるのはお風呂やキッチンやトイレでしょう。

建材の中でも、玄関なんかは家の顔なんて呼ばれてこだわりのポイントでもあるでしょう。

この建材の中でもスポットライトが当たってこないのが『窓』なんです。

正直、ガラスが透明だから見えてないんじゃないか…?と真剣に思っていますが、こだわれるポイントの認知度があまりにも低いことが原因だと思っています。

住宅における窓の重要性を知っていただきたくてこの記事を書きました。

まずは窓がなんなのか、どんな役割を果たしているのかを知っていただき、そのうえで現在の日本の窓のヤバさと対策を紹介します。

住宅の知識を窓から見ていきますので、よければ読んでみてください!

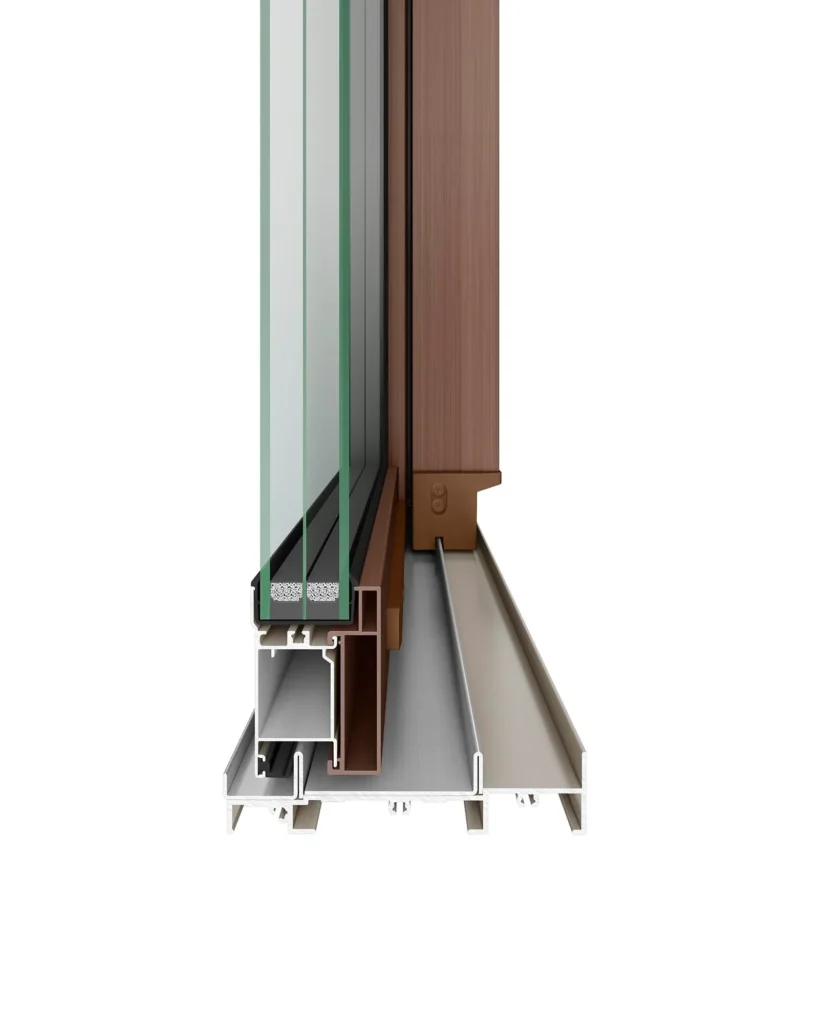

窓とは、サッシ+ガラスのことです。

窓=サッシ+ガラス です。

サッシとは、フレームの部分です。

ガラスは、説明は不要ですね。

窓の面積のほとんどをガラスが占めているので、窓とは窓ガラスのことだと思っていた人もいらっしゃるのではないでしょうか。

ガラスには

防犯ガラス

強化ガラス

複層ガラスなどの種類があることはなんとなく知られていると思いますが、フレームのほう、サッシにも種類があります。

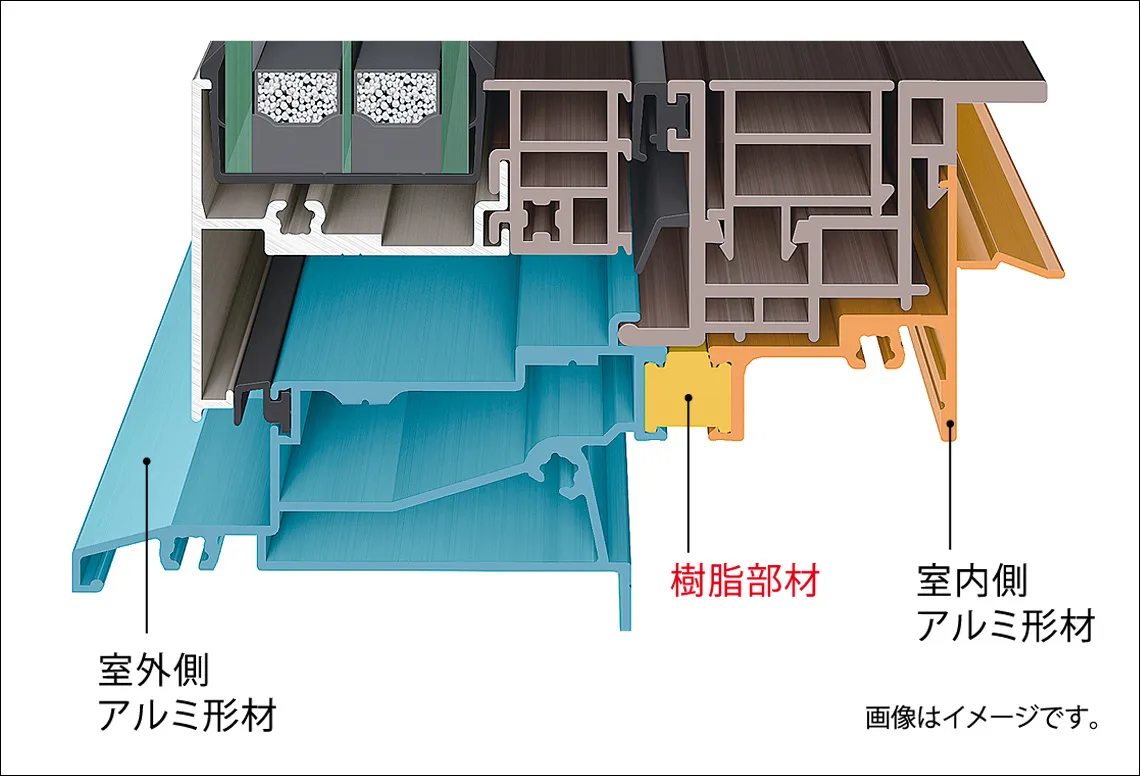

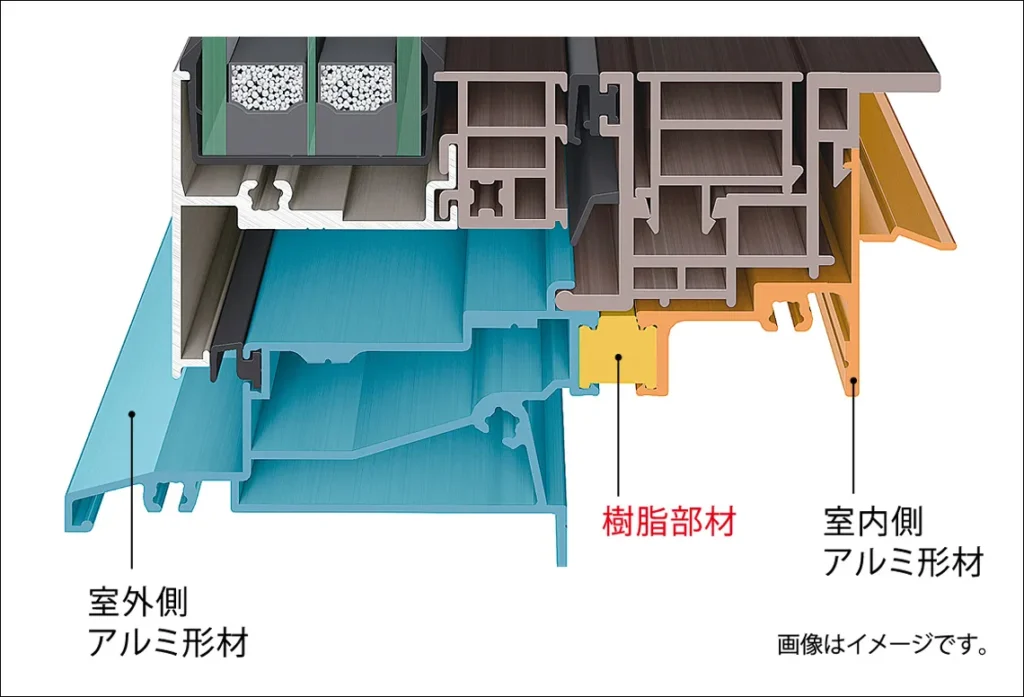

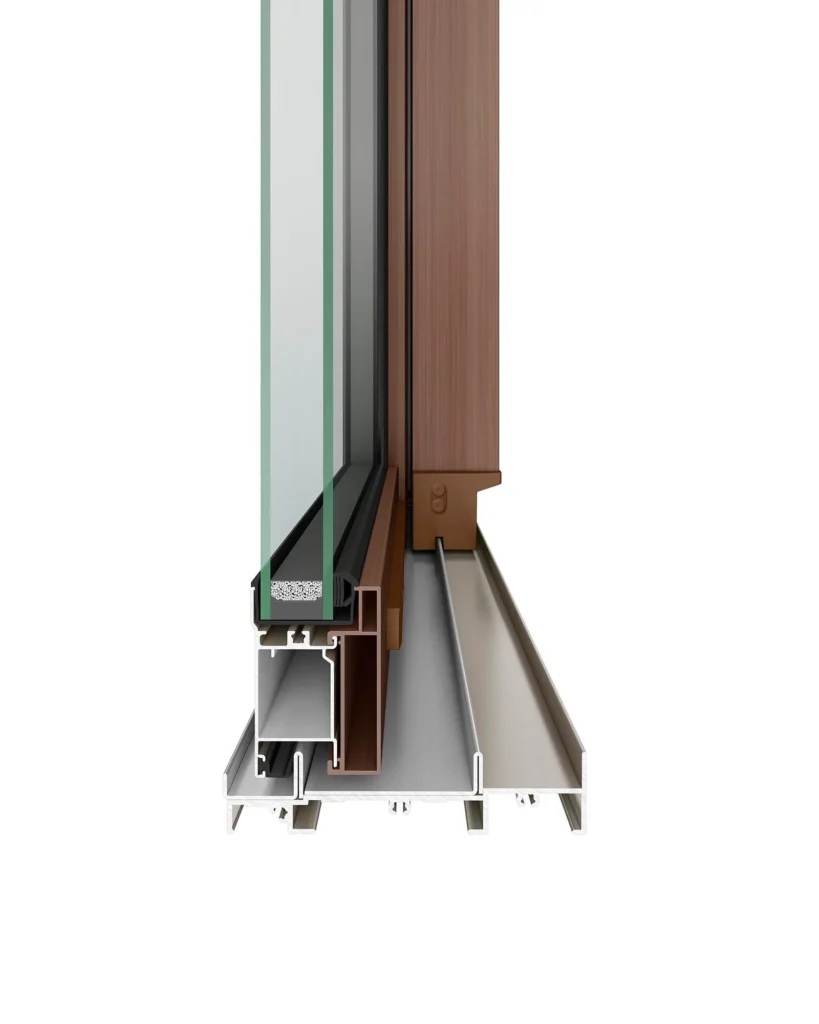

サッシの種類は大きく3種類で、アルミサッシ、樹脂サッシ、ハイブリッドサッシです。

サッシ

アルミサッシ

アルミサッシは、文字通りアルミでできているもので、加工がしやすく安いという特徴があります。

デメリットは、熱を通しやすいということです。

アルミ缶のビールは冷えたほうがおいしいですが、住宅にとってはデメリットです。

これは20年以上前に普及していたサッシですが、現在でも多く見られます。

アルミサッシを使っている住宅を『無断熱住宅』と呼びますが、日本にはまだ3割ほど無断熱住宅があります。

特に賃貸物件に多いです。

人に貸すからとサッシのアップグレードをしていないオーナーさんは注意してください。

窓の性能は、住宅の性能に直結するので、資産価値の面でも入居者募集の面でもメリットがあります。

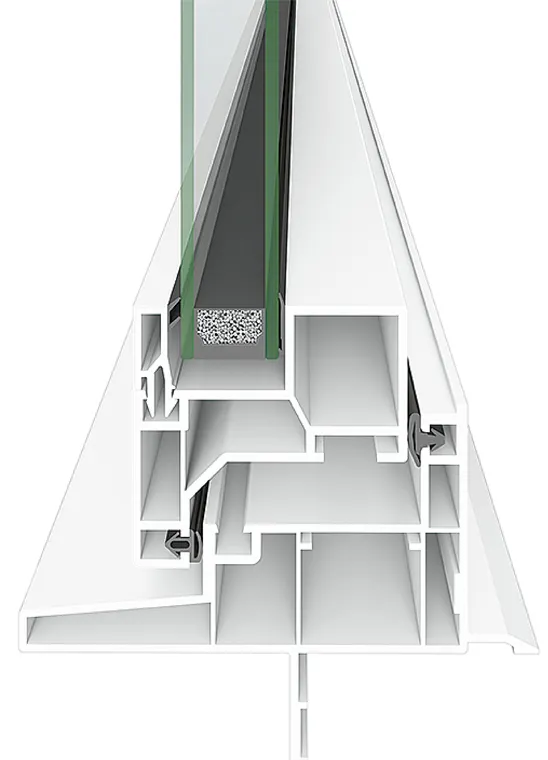

樹脂サッシ

樹脂サッシは、樹脂と呼ばれるプラスチックでできていて、熱を通しにくく断熱性能が高いです。

アルミに比べると高いです。

材質は、こんなパイプを想像してもらえると分かりやすいと思います。

東北より北の地域では、このサッシが主流です。

ドイツなどの住宅先進国でも樹脂サッシが使われているので、今後の主流サッシになってきます。

新築はもちろん、リフォームでも樹脂サッシを選んでください。

体感する快適さが段違いだと思います。

ハイブリッドサッシ

ハイブリッドサッシとは、外側にアルミ、内側に樹脂を使っているサッシで、アルミサッシより断熱性能が高く、樹脂サッシよりは安いです。

生活する家の中にのみ樹脂を使うことで、コストを下げています。

東北地域より南のエリアでは、ハイブリッドサッシでもよいと思います。

ガラス

1枚ガラス

1枚ガラスとは、文字通り1枚でできているガラスです。

一般的には3~5mmの厚みのものが使われます。

1枚ガラスは、断熱性能も耐久性能も何もない、ただのすっごい薄いガラスです。

アルミサッシと組み合わせると『無断熱住宅』になります。

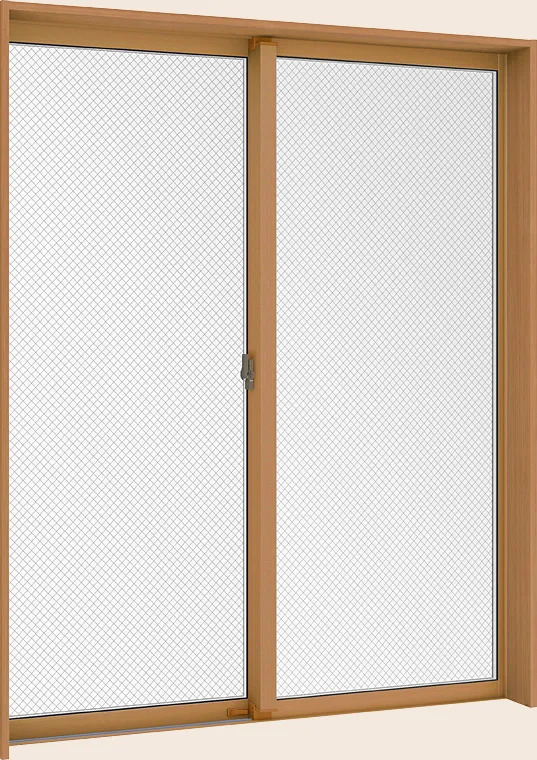

ワイヤーの入っているガラスを『網入りガラス』といいます。

網入りガラスは、防火ガラスですので、防火地域・準防火地域に設置義務があります。

複層ガラス

2枚以上のガラスの間に空気やガスを入れたものが複層ガラスです。

今は複層ガラスが主流ですので、もし1枚ガラスの窓を使っているのでしたらリフォームを検討してみてください。

2枚のガラスのものを『ペアガラス(PG)』

3枚のガラスのものを『トリプルガラス』

と呼びます。

間に入れる空気とは、乾燥した空気で、封入という特殊な技術で作られます。

ガスとは、

アルゴンガスとクリプトンガスの2種類です。

性能も金額も、アルゴンガス<クリプトンガスです。

空気やガスを入れるのは、空気にもガスにも断熱性能があるからです。

コップでも、ガラスが二重になっているものは熱くなりにくいですが、これは空気の断熱性能を活かした構造になっているからです。

窓への断熱対策にプチプチの断熱シートを貼る方法もありますが、プチプチの中身は空気です。

空気を、ガラスで挟んで性能を高めようとしたのが複層ガラスです。

空気より断熱性能がよいものに選ばれたのが『ガス』です。

複層ガラスの中間層に入れるもののおすすめは、

空気 < アルゴンガス < クリプトンガス

ですので、ぜひ参考にしてみてください。

真空ガラス

2枚のガラスに空気を入れるのではなく、空気を抜き取ったガラスを真空ガラスといいます。

空気もガスも何も入っていない真空状態を保った、とんでもないガラスです。

熱の伝わり方には3種類あるのをご存じでしょうか。

ちなみに、熱は 熱いほう ⇒ 冷たいほう へ移動していきます。

伝導 : 物体を通る伝わり方。熱したフライパンが熱いのは熱が伝導しているからです。

対流 : 液体や気体に乗って移動する伝わり方。お風呂が冷めるのは、お風呂の熱が対流しているからです。

放射 : 熱源から直接熱が届く伝わり方。太陽光や焚き火が熱いのは放射によるものです。

1枚ガラスはこの全部の方法で熱が移動します。

複層ガラスは対流を防ぎますが、それでも完全ではありません。

空気やガスといった気体がありますので。

真空ガラスは、この全部を防ぎます。

熱が移動する空気すらないからです。

さらに、遮音効果もあります。

どれくらいの遮音効果があるかというと、防音ガラスと同じくらいの効果があります。

なぜなら、音が振動する空気すらないからです。

放射を防ぐには、Low-Eという特殊な金属膜が必要になります。

Low-Eについては、こちらで詳しく紹介していますのでよければチェックしてみてください。

真空ガラスは、単体としてガラスの入れ替えでも十分効果を発揮しますが、内窓と組み合わせると半端ではない断熱・遮音効果があります。

真空ガラスについての詳しい紹介はこちらをチェックしてみてください。

防犯ガラス

2枚のガラスを両面テープみたいなものでぴったり合わせたガラスを『合わせガラス』といいます。

この両面テープみたいなものを『中間膜』と呼びます。

中間膜が一定以上の厚みのものが『防犯ガラス』です。

防犯ガラスは、割れない強いガラスだと思われがちですが、使っているガラスは普通のガラスですので、ふつうに割れます。

ただ、中間膜と2枚目のガラスが邪魔をして『貫通しにくい』という特徴があります。

さらに、割れた時に破片が膜に張り付くので、『飛散しにくい』です。

『貫通しにくい』『飛散しにくい』という2つの特徴を持っているのが防犯ガラスなのです。

この特徴から、車のフロントガラスにも使われています。

防犯ガラスではなく、中間膜の薄い合わせガラスですが。

そして、防犯ガラスにはグレードがあります。

防犯ガラスの強さは何で決まるかというと、中間膜の厚みです。

厚ければ厚いほど、強い防犯ガラスになります。

| 30ミル厚 | 60ミル厚 | 90ミル厚 | ポリカ防犯 | |

| 中間膜の厚み | 0.8ミリ | 1.5ミリ | 2.3ミリ | 1.7ミリ(ポリカ付) |

| 総厚 | 6.8ミリ | 6.5ミリ | 7.3ミリ | 6.7ミリ |

| どれくらいの強度か | 耐:こじ破り | 耐:打ち破り | 耐:なりふり構わない邪悪な攻撃 | 耐:90ミルよりも強い攻撃 |

中間膜の厚みは『ミル』という単位で表します。

1ミル ≒ 約0.025ミリです。

30ミル厚 :

0.8ミリ(0.75ミリ)の中間膜を持つ防犯ガラスです。

30ミル以上の中間膜を防犯ガラスと呼びます。

このグレードは、侵入窃盗の手口である『こじ破り』に耐えます。

こじ破りとは、ドライバーでカギ付近に穴をあけて、手を入れカギを開ける手口です。

30ミル厚の防犯ガラスは、ドライバーごときでは穴は開きません。

さらに、台風時の飛来物にも耐性があり、傘とか飛んできても防ぐことができます。

60ミル厚 :

1.5ミリの中間膜を持つ防犯ガラスです。

30ミルに比べ、倍の厚みを持ちます。

このグレードは、侵入窃盗の手口である『打ち破り』に耐えます。

打ち破りとは、バールを使って窓を叩き倒す手口です。

こじ破りに比べ、より邪悪さが増した手口ですね。

バールでの叩き倒し攻撃に耐えられるので、一般的な住宅であればこのグレードで良いと思います。

90ミル厚 :

2.3ミリの中間膜を持つ防犯ガラスです。

30ミルに比べ、3倍の厚みを持ちます。

このグレードは、もうなりふり構わず凶器を振り回す邪悪な攻撃に耐えます。

いろんな道具を使ってぶん殴ってもまともに穴は開きません。

やっているうちに、騒音で通報されます。

店舗とかオフィスとか、強盗グループに狙われるレベルで心配な場合は、このグレードがおすすめです。

ポリカ防犯 :

1.2ミリのポリカーボネートを中間膜で挟んで、ガラスで挟んだ防犯ガラスです。

ポリカーボネートとは、パネルのことです。

パネルの特徴は、割れないというところです。

呪術廻戦の術師ランクでいうと特級といったところでしょうか。

これは日本板硝子(株)が作っている『セキュオSP』という商品で、日本で一番強い防犯ガラスです。

真の安全を確保したいということでしたら、このグレードがおすすめです。

店舗やオフィスでもこのグレードが良いと思います。

防犯ガラスには、CPマークが付いており、このマークがあるだけで防犯効果があります。

どろぼうは、お金持ちの家ではなく、入れそうな家に入るという話も聞いたことがありますので、施錠をしっかりしたうえで、窓の対策をしてみるのはいかがでしょうか。

リフォームの場合、今使っているガラスと入れ替えるだけですので、工事はすぐ終わります。

ちなみに、防犯ガラスより硬いガラスは『防爆ガラス』です。

これは手りゅう弾HG85の爆発に耐えます。

防爆ガラスより硬いガラスは『防弾ガラス』です。

これは銃弾に耐えます。

防爆ガラスも防弾ガラスも合わせガラスです。

日本の住宅ではあまり使いませんが…。

強化ガラス

強化ガラスの特徴は『硬さ』と『割れ方』の2つあります。

なんでこんな特徴があるかというと、作り方にポイントがあるのです。

強化ガラスをどうやって作るかというと、

素材を溶かして形を整えた、まだ熱々の板ガラスに、風を当てて急激に冷まして作ります。

急速冷却という製造方法です。

急速冷却すると、先に固まる表面と後から固まる中心の3層構造になります。

表面を圧縮応力層

中心を引張応力層(ひっぱりおうりょく)

と呼び、ガラスの表面と内部が引っ張りあっている状態になるので、むちゃくちゃ硬いガラスになります。

表面が普通のガラスの3~5倍くらい硬いので、叩き割ろうとしてもまず無理です。

どうすれば割れるかというと、中心の引張応力層にダメージを与えるのです。

中心の層にダメージが入ると、引っ張りあっている状態が保てなくなり、内側から爆発させることができます。

では、表面の硬さをすり抜けながら中心にダメージを入れるにはどうすればよいでしょう。

側面を攻撃するか尖ったもので傷を入れるように叩く、です。

強化ガラスのスマホフィルムや強化ガラスでできた家具も、だいたい側面が尖ったもので一気に爆発するように割れます。

強化ガラスの2つ目の特徴である『割れ方』ですが、内側から爆発するように割れるので粉々になります。

ふつうのガラスだと尖った破片になりますが、ビーズみたいに粉々になるのです。

破片が尖っていないので、比較的安全です。

万が一のときに脱出する可能性がある場所に使われます。

たとえば、車のサイドガラスもそうです。

事故や暴風時に『レスキューハンマー』という、先端がとがっているハンマーで脱出することができます。

他にも、学校や店舗の自動ドアも強化ガラスが使われています。

割れてもケガをしにくい、とてもやさしい特徴を持っているのが強化ガラスなのです。

ただ、尖ったもので簡単に割れてしまうので一般的な住宅の窓には使いません。

防犯性能は全くないので、防犯ガラスと混同しないことが大事です。

窓の役割

窓の機能

そもそも窓の役割はなんでしょう。

窓の役割は『採光』です。

建築基準法で決めれており、「有効採光面積は、居室の床面積の1/7以上」にしなければならないとされています。

人はどうやら光がないと病んでしまうらしいです。

最近元気ないなと思っている人は、カーテンを開け放って光を取り入れてみるのが良いです。

私もよくやります。

窓を設置しなくてもよい場所は居室ではない場所、たとえば納戸やトイレやお風呂がそうです。

でも、お風呂やトイレにも窓は付けたいですよね。

もうひとつの役割が『採風』です。

つまり、換気ができるということです。

換気の目的は、部屋の汚染物質を排出するか薄めることです。

二酸化炭素

一酸化炭素

ダニ

ウイルス

などがそれで、外に排出することで健康で気分よく過ごすことができます。

最近体調がよくないなと思ったら、思い切って窓を全開に開け放ってみてください。

一気に気分が良くなりますよ。

私もよくやります。

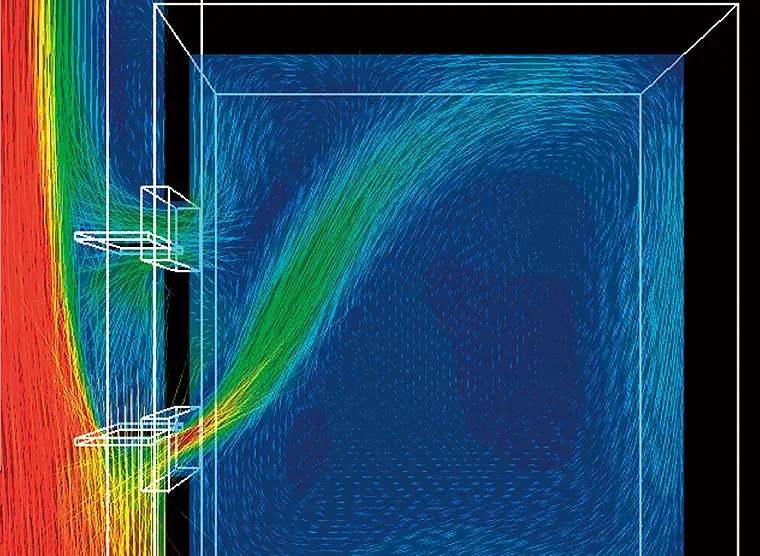

換気をするときは、『2か所以上』開けてください。

空気の入り口(吸気)と出口(排気)を作ることで、一気に空気を入れ替えることができます。

これを『二方向換気』と呼びます。

窓が一つしかない場合は、ドアを開けるといいです。

玄関や換気扇を通って排出されます。

採光と採風が窓の役割だと分かりました。

これは窓にできること、つまり『機能』です。

窓とは、光を取り入れたり、空気を取り入れることのできる壁なのです。

ただ壁と違うのは『性能』の部分です。

壁に比べ、性能が圧倒的に悪いのです。

窓の性能

窓の性能を測る基準が5つあります。

断熱性能 : 熱の移動をどれだけ防げるか

遮音性能 : 音をどれだけ防げるか

気密性能 : すき間風をどれだけ防げるか

水密性能 : 水をどれだけ防げるか

耐風圧性能 : 風のガタガタにどれだけ耐えられるか

です。

このどれも満たしていない窓があります。

『ガラスルーバー窓』や『ジャロジー』と呼ばれる窓で、おしゃれさからひと昔前に流行りました。

こういう窓です。

この窓の周りは寒いし、雨の日は雨が入ってくるし、風が吹いている日は薄ら風が入ってくるし、音も丸聞こえで、ガタガタするという、とんでもない窓です。

私の実家のお風呂がこれでした。

もしこの窓を使っているお宅があれば、ぜひ優先的に交換することをおすすめします。

逸れてしまいましたが、窓には機能のほかに性能があります。

この性能が悪いと、生活空間の快適さが損なわれてしまいます。

冬場に窓に結露が出るのはもう欠陥住宅です。

昔は技術的にできなかった樹脂のサッシや複層ガラスが、もう当たり前になっています。

こういう窓ならよっぽどのことがない限り結露なんてしません。

窓を選ぶ際は、性能のほうにこそ注意をもって決めてほしいのです。

この性能は、窓のグレードのほかに『開口形態』でも変わってきます。

開口形態とは、開け方のことです。

窓の開口形態

引き違い窓

ザ・窓という感じの窓で、横に滑らせて開ける開口形態です。

多くの窓がこのタイプではないでしょうか。

実は、引き違い窓は構造上『すき間が多い』です。

断熱性能・遮音性能でも、他の開口形態に比べ悪い窓になっています。

ただ、掃き出しと呼ばれる、人が出入りできる大きさの引き違い窓は、ベランダや庭への経路になるので、出入り口として採用するのは良いと思います。

しかし、腰高窓と呼ばれる、人の腰くらいの高さにあるような引き違い窓は、開口形態から見ると『性能』が悪いので、新築やリフォームの際は選ばないほうが良いです。

たてすべりだし窓

押し出すように開けた時に、縦を軸に動く開口形態の窓です。

先ほどの引き違い窓と比べ、すき間がほとんどなく気密性能が非常に高い窓ですので、もっともおすすめのタイプです。

『小開口アーム』と呼ばれるストッパーもあり、開けすぎを防止することができますし、横幅も広くないので侵入対策にもなります。

気密性能から、断熱・遮音に効果抜群ですし、防犯にも良いので防御力の高い開口形態です。

引き違い窓を1か所入れるより、そのスペースにたてすべり出し窓を2本入れるほうが換気効率もよくなったりします。

こういう窓を『ウィンドキャッチ連窓』と呼びますが、換気してても安全で換気効率も良いとなれば特にデメリットもなくなってきます。

よこすべりだし窓

押し出すように開けた時に、横を軸に動く開口形態の窓です。

より防犯性能が高くなったタイプです。

気密性能も良いですし、防犯性能も高いので、1階の裏側に面しているところに使うのがおすすめです。

開けた時に、開け切らないので換気効率は引き違い窓やたてすべり出し窓に比べると悪くなります。

ただ、雨が入りにくい構造ですので、梅雨などのジメジメしている時期でも割と開けやすいので、たてすべり出し窓とよこすべり出し窓を組み合わせた住宅設計が理想的です。

よこすべり出し窓でも、特に横長で玄関や階段の上のほうに付けるものを『高所用よこすべり出し窓』と呼びます。

採光が優れているので、暗くなりがちな場所でもしっかり明るくすることができるのです。

上げ下げ窓

上下に上げ下げして開ける開口形態の窓です。

たてすべり出し窓より横幅を広く作ることができます。

最近の上げ下げ窓は、上が固定されている片上げ下げタイプが多いので、気密性能・防犯性能が高いです。

メーカーも特にこだわっているのが、開閉の楽さです。

開けるときになるべくスムーズになるように、操作性にこだわっています。

たとえば、真上ではなく少し傾いた状態で斜め上に上がるようになっていたりします。

たてすべり出し窓よりも大きい横幅にしたい箇所には上げ下げ窓が良いと思います。

見た目もおしゃれで、性能もしっかりあるので、これもおすすめの開口形態です。

FIX窓(はめごろし窓)

これは、開けることのできない窓です。

入れたらそのままになるため、はめごろしとも呼ばれています。

窓の機能は『採光』と『採風』とお話しましたが、採風機能をなくした窓です。

その代わりに、断熱・気密・水密・遮音・耐風圧のすべての性能において最も優れた窓です。

高所や玄関など、あまり開けることのない場所に使うと効果を発揮します。

オフィスや店舗、スポーツジムなど、レイアウト的に使うこともできます。

ビルやマンションの高層階もこのタイプが使われることが多いです。

さらに、開ける機能がないのでカギがありません。

開けるカギすらないので、防犯性能もものすごく高いです。

とにかく性能を重視したいという場合は、おすすめの窓です。

内倒し窓

内側に引き倒すように開ける窓です。

よこすべり出し窓は、外に押し出すようにして開けるのに対して、内倒し窓は、室内側に倒れこんできます。

室内側に倒れこんでくるので、室内側にスペースが必要というデメリットがあります。

そのため、住宅では比較的高所に設置する窓です。

このタイプも気密性能や防犯性能が高いです。

わざわざこんな開き方をする、小さめの窓から侵入しようと思う人はほとんどいません。

フックを使って開けたり閉めたりするので、一般的な住宅ではあまり見ませんね。

外倒し窓

外側にバターンと倒れこむように開く窓です。

学校の体育館や工場などで見たことがある人もいるのではないでしょうか。

『排煙窓』とも呼ばれ、煙を排出する目的で設置する場合がほとんどです。

上に立ち上る煙を外へ排出するので、高所に取り付けます。

操作方法は『ハンドル』『チェーン』『電動ユニット』の3種類あって、

ハンドルでクルクル回す

チェーンを引っ張る

スイッチで操作する

のどれかで開け閉めをします。

操作盤を『排煙オペレーター』などと呼び、もし外倒し窓が正常に操作できないようでしたら排煙オペレーターの修理をするのが良いでしょう。

ドレーキップ

開くことも倒すこともできる二刀流の窓です。

窓先進国のドイツ発祥の開口形態で、日本ではあまりなじみはありませんが、高い断熱性能と利便性が特徴の窓です。

すべり出しや内倒し窓と同じように、四方がきちっと閉まるので機密性能が高く、遮音効果も優れています。

天気に応じて開け方を変えられますし、思いっきり開くことで掃除をしやすいというメリットもあります。

リフォーム用窓ではこのタイプはまだ出ていないので、新築を検討中の方向けとなります。

私も一度ショールームで見学したことがありますが、操作性も良く、切り替えに面倒な手間は発生しませんでした。

こちらも非常におすすめです。

開口形態のまとめ

一般的な窓のタイプを紹介させていただきました。

言いたいことは、『引き違い窓』は性能が良くないので他のタイプをおすすめします、ということです。

リフォームでも、引き違い窓から別の開口形態に変えることもできますので、ガタツキやすき間風や音が気になるようでしたら窓のタイプを気にしてみるのも良いかもしれません。

日本の窓のヤバさ

住宅には、これ以上の性能にしなさいという基準があります。

この基準を『断熱等性能等級』といい、それぞれの等級の割合は表のとおりです。

ほとんどの住宅が、古い基準に基づいて建っています。

それもそのはず、基準は社会情勢や技術力向上によって変更が加わりますが、家は建ちっぱなしになるからです。

基準に満たしていないからと言って罰があるわけではありません。

ただ、この基準を世界的にみると非常に遅れているようです。

他の先進国に比べ30年は遅れているという話も聞きます。

ただでさえ遅れている基準に、満たしていない住宅が日本には多すぎるという現状です。

これが、どんな問題に繋がるかというと大きく『健康問題』と『環境問題』が挙げられます。

住宅リフォーム推進協議会様の資料が非常に参考になります。

健康問題

ヒートショックをご存じでしょうか。

暖かい部屋と寒い部屋を行き来すると、血圧が乱高下します。

血圧が乱高下すると、脳や心臓に負担をかけます。

脳や心臓に負担がかかると最悪死にます。

これがヒートショックです。

交通事故で亡くなる人は年間で5,000人くらいです。

ヒートショックで亡くなる方は年間で17,000人くらいいます。

車よりも家のほうが人を殺しています。

なんでこんなことになるのかというと、『家全体の断熱性能悪さ』が原因です。

リビングや寝室は暖かくしていると思います。

しかし、玄関やトイレ、お風呂はどうでしょうか。

トイレやお風呂に行ったときに「寒っ!」となるのは危険な家です。

暖かいリビング

↓

寒い脱衣所

↓

寒い浴室

↓

熱い浴槽

このコンボでめまいや立ち眩みが起き、倒れて事故になります。

住宅での溺死も問題になります。

寒い脱衣所や寒い浴槽の原因には、『窓』が関係しています。

住宅の熱の50%~は窓から移動します。

窓ガラスやアルミサッシを触ったときに冷たいのは熱が吸い取られている証拠です。

参考として、壁や床も触ってみてください。

窓ほど冷たくないはずです。

壁や床はしっかり断熱しますが、窓は断熱できているでしょうか。

この、住宅業界での窓に対する認識のあまさが人の命を奪っているといっても過言ではありません。

引き違い窓が主流になっているのが良い例です。

健康の観点からみると、室温は18度を下回るとリスクになるといわれます。

室温維持のために、各部屋の窓の見直しが必要になるのです。

環境問題

日本の電気のほとんどは『火力発電』で作られています。

電気を作るために燃やすわけですが、電気の消費が減れば燃やしも減らせるわけです。

住宅での電気は何に使われているかというと、エアコンです。

エアコンといった家電を選ぶ際に重要になるのが『省エネ』ですよね。

しかし、いくら省エネ家電を使っているからと言っても、住宅の性能が悪ければエアコンの効率を発揮できません。

窓の断熱をザルに例えることがあります。

部屋を冷やしたり温めたりしても、そのそばから出て行ってしまっては一向に部屋の温度は保たれません。

家電を見直すよりも、窓を見直したほうが家計に影響が大きい場合があります。

家計に良い影響がでれば、結果として環境問題に取り組んでいることになります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

窓の役割から種類、現状と紹介させていただきました。

なかなか普段気にしないポイントだったのではないでしょうか。

家の不満には

・夏の暑さ

・冬の寒さ

・窓の結露

・台風時の飛来物

・防犯上の不安

・近所の騒音

・すき間風

などが思いつきますが、窓が原因の場合が本当に多いです。

逆に、窓を改善することで家全体の質を改善することができます。

特に冷暖房効率はすぐに実感できるポイントです。

電気代が目に見えて下がってきます。

窓を使用するのにランニングコストはかかりません。

切り替えるスイッチングコストが一見高く見えますが、長期的にみると普通に回収できます。

窓を切り替えて置いておくだけで節約になるので、非常にコスパの良い投資となるはずです。

この記事がみなさんの参考になればうれしいです。